防震减灾科普

描述

一、 背景

中国地震多、强度大、分布广、灾害重的国情,如唐山7.8级大地震、汶川8.0级大地震、青海玉树7.1级地震等给人民的生活和经济造成了巨大的损伤,自2009年起,每年5月12日为全国防灾减灾日,一方面顺应社会各界对中国防灾减灾关注的诉求,另一方面提醒国民前事不忘、后事之师,更加重视防灾减灾,努力减少灾害损失,这就需要提高社会公众自身科学素质,而防震减灾科普工作是提升防震减灾科普软实力、促进全民科学素质提高的重要途径。

二、 政策文件

1. 《中华人民共和国防震减灾法》第七条:各级人民政府应当组织开展防震减灾知识的宣传教育,增强公民的防震减灾意识,提高全社会的防震减灾能力。第八条:任何单位和个人都有依法参加防震减灾活动的义务。

2. 《关于进一步加强防震减灾科普工作的意见》指出普及防震减灾知识将防震减灾知识纳入全民素质教育体系,推进防震减灾知识进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭、进军营,坚持不懈的宣传防震减灾知识,做到家喻户晓、人人皆知。充分利用国家防灾减灾日、科技活动周、文化科技卫生三下乡、全国中小学安全教育日、科普日等重要时段和活动,通过科技咨询服务、发放科普资料、举办知识讲座和开展知识竞赛等多种形式,向社会公众普及防震减灾方针政策、法律法规、地震基本知识、监测预警知识、震灾预防知识、应急救援知识,提高全民防震减灾科学素养

3. 《加强新时代防震减灾科普工作的意见》,提出到2025年,建成政府推动、部门协作、社会参与的防震减灾科普工作格局,实现防震减灾科普创新化、协同化、社会化、精准化,防震减灾科普主题更加突出,防震减灾科普产品更加丰富,防震减灾科普能力大幅提升,防震减灾科普工作机制更加健全。

三、 科普内容与形式

1. 科普内容

1) 防震减灾法律、法规、规章等知识;

2) 地震成因、地震类型、地震成灾机理等基本知识;

3) 地震安全文化和地震预防文化;

4) 地震监测预报、震灾预防、地震应急救援等知识;

5) 建(构)筑物防震抗震知识;

6) 应对地震引发的建(构)筑物倒塌等直接灾害的知识;

7) 预防和应对地震引发的火灾、疫病、地质灾害、海啸、水灾、有毒气体泄露、放射性物质污染等次生灾害的知识;

8) 防震避震、自救互救、卫生救护、心理援助等技能;

9) 身边的应急避难场所

2. 科普形式

1) 举办公益性防震减灾讲座、知识竞赛、文艺演出、展览等活动;

2) 定期举办防震减灾知识普及专题活动;

3) 开展防震减灾知识进机关、进学校、进社区、进家庭、进企业和进农村等活动;

4) 创作、发行、传播防震减灾知识书刊、电子音像等作品;

5) 利用公共场馆、科普教育基地和广播、电视、报刊、互联网等媒体开展防震减灾知识普及活动;

6) 开展防震避险演练和自救互救技能培训;

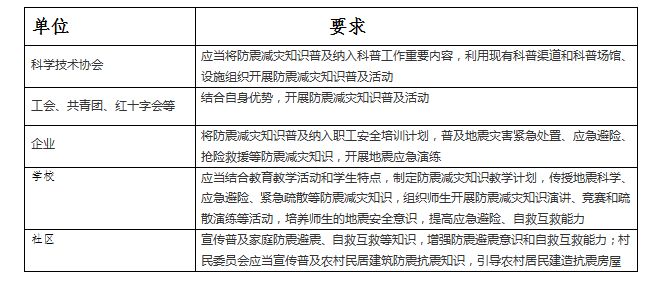

四、 各方支持

在线留言

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

推荐服务